10月24日は 「世界ポリオデー」 ― 不要なハガキ ・ 切手で、 途上国の子どもたちへワクチン支援

SDGsフォーカス 机の引き出しに“命を救うチャンス”がある。 認定NPO法人 世界の子どもにワクチンを 日本委員会(JCV)は、10月24 … 続きを読むSDGsフォーカス

地球温暖化とプラスチック問題はイコール! 日本列島と接している海に海洋プラスチックが最も多い!?

2020.09.11 (金)

ボイヤンさんやグレタさんなど若者が環境問題の中心になれる理由とは?

環境保護に関する行動を起こす際、欧州では若い人の訴えというのもかなり重要なものになっています。去年、地球温暖化によってもたらされるリスクを訴え、世界各国のメディアで取り上げられた、スウェーデンのグレタ・トゥーンベリさんは記憶に新しいですが、堅達さんの本の中にも、18歳で海洋プラスチックの実態を訴え、NPO「オーシャンクリーンアップ」を立ち上げたオランダ人の若者、ボイヤン・スラットさんの活動内容が書かれています。

日本でも、若者が温暖化や脱プラスチックに関する行動を起こすことはありますが、それほど大きなムーブメントには発展していません。これは、教育制度の違いからきているそうです。

「多様性を受け入れるという教育体制が、若い子が声をあげるという行為を当たり前のこととしています。もちろん、否定的な人もいますが、多くの人は『積極性があっていいね』という考えです。学生が中心となって数万人規模のデモ活動ができるのは、こういうことを前向きにとらえている証明でもあります。彼ら彼女らにとっては非常事態だから動いているのです。学校に行っている間に、地球の気候変動が大変なことになっているという危機感。学校側も『今日はデモに行っても問題ないです』と許容しているケースもあります」

また、デモに関しては、選挙権のない若者にとっての選挙活動に代わるものという考え方が欧州では広く浸透しており、大人たちもしっかり若者の主張を聞き入れる傾向が強いそうです。そして、注目すべき活動には、それを主張する人がたとえ子どもであっても、大企業や資産家は出資を惜しみません。こういう土壌はどういった環境で育まれるのでしょうか。

「ボイヤンの場合、『太平洋ごみベルト』と呼ばれる、世界最大のプラスチック集積地からプラスチックを回収するための、クラウドファンディングを立ち上げたところ巨額の投資をしてくれる大人が次々と現れました。もちろんボイヤンのプレゼンがよかったということもありますが、税制の関係で寄付文化が欧米では強いのです。出資者は、社会貢献のPRにも、税金対策にもなります。日本はそのシステムがそこまで整っていません。モラルだけで動かない人も巻き込むためには、まだまだと言えます」

日本企業はもっとアジアの国と協力すべき!!

海洋プラスチックやプラスチック消費そのものの抑制は、世界全体で取り組まなければいけない問題です。それには、これから消費が増えていくであろう発展途上国での資金面での援助も含まれます。

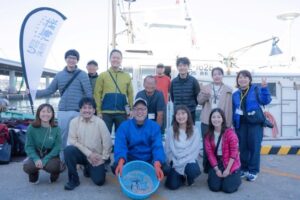

前記したボイヤンさんは現在、太平洋ごみベルトでのごみ回収の他に、マレーシアなどで、川から流れてくるごみを収集するシステムを稼働させています。現地の人々は川や海がキレイになるならと喜んで協力しているそうですが、こういったことは本来、遠い欧州の人が実施する前に日本が積極的に関わるべき問題だと堅達さんは考えます。

「アジアの国なのだからもっと早く手を差し伸べられなかったのかなとは思います。海洋ごみを減らすアプローチは、先進国の企業が共同してやっていかなければいけない問題です。アジア各国に日本企業はどんどん進出しているので縁がないわけではない、やろうと思えばできます。日本で大規模な工場をつくるスペースがない場合、アジアの他の国に大型リサイクル工場を作るなどの選択肢もあるはずです」

なお、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、欧州ではレジ袋の無料化復活や、それに伴い、行き過ぎた反プラスチック運動が大きな混乱を及ぼしたとするバッシング報道も一部メディアでありましたが、一時的なものであると予想しています。

「研究者たちがマイバックでの感染の危険性は高くないと発表もしていますので、そのうち収まる問題だと思います。日本では今回のレジ袋有料化や、一部報道であった炭素税のように“お金が取られる”というイメージが強いですが、欧州では社会貢献につながるお金という認識があり、やがて自分たちにいい形で返ってくると、協力してくれる人が多いです」

堅達さんの著書に関するお勧めのポイントは、ボイヤンさんのどんな困難があっても諦めない姿勢やポツダム気候影響研究所のヨハン・ロックストローム博士の提言の箇所だそうです。

「番組で放映しきれなかった第一線の研究者から聞いた話を、今回の本ではかなり詳しく紹介しています。私たちの置かれている状況がいかに危機的か、プラスチックと温暖化の両問題を扱って、全体がわかるという本は意外とないので、自分の知識として、また改めて環境問題を考えるきっかけとしてぜひ読んでいただければなと思います」

オススメ記事

“映えない旅”が心に残る理由。富山・射水の海辺で出会った、暮らしの温度。

SDGsフォーカス 海と川が交わるまち・内川で感じた「本当の旅」 「映えない旅って、逆に心に残るかも」。 そんな気づきをくれたのが、富山県射 … 続きを読む

SDGsフォーカス

兵庫県神河町 歴史的景観を活用したインバウンドプロモーションを考える「第3回 HYOCON」開催!

SDGsフォーカス 兵庫県は、少子高齢化や過疎化が進む県内の多自然地域の住民が、地域課題解決のため、高い専門性を持つ大学や企業と連携して行 … 続きを読む

過疎地域救済のアイデア出しを実施! 兵庫県「第2回 HYOCON(ヒョウコン)」開催!

SDGsフォーカス 兵庫県は、少子高齢化や過疎化が進む県内の多自然地域の住民が、地域課題解決のため、高い専門性を持つ大学や企業と連携して行 … 続きを読む

大学や企業等との連携で地域課題の解決を目指す! 兵庫県 魅力ある多自然地域づくり「第1回 HYOCON(ヒョウコン)」を開催!

SDGsフォーカス 兵庫県では、持続可能な生活圏の形成を目指し、地域の活動団体が大学や企業等と連携して取り組む地域づくり活動を「ひょうご絆 … 続きを読む

“映えない旅”が心に残る理由。富山・射水の海辺で出会った、暮らしの温度。

SDGsフォーカス 海と川が交わるまち・内川で感じた「本当の旅」 「映えない旅って、逆に心に残るかも」。 そんな気づきをくれたのが、富山県射 … 続きを読む兵庫県神河町 歴史的景観を活用したインバウンドプロモーションを考える「第3回 HYOCON」開催!

SDGsフォーカス 兵庫県は、少子高齢化や過疎化が進む県内の多自然地域の住民が、地域課題解決のため、高い専門性を持つ大学や企業と連携して行 … 続きを読む過疎地域救済のアイデア出しを実施! 兵庫県「第2回 HYOCON(ヒョウコン)」開催!

SDGsフォーカス 兵庫県は、少子高齢化や過疎化が進む県内の多自然地域の住民が、地域課題解決のため、高い専門性を持つ大学や企業と連携して行 … 続きを読む大学や企業等との連携で地域課題の解決を目指す! 兵庫県 魅力ある多自然地域づくり「第1回 HYOCON(ヒョウコン)」を開催!

SDGsフォーカス 兵庫県では、持続可能な生活圏の形成を目指し、地域の活動団体が大学や企業等と連携して取り組む地域づくり活動を「ひょうご絆 … 続きを読む