10月24日は 「世界ポリオデー」 ― 不要なハガキ ・ 切手で、 途上国の子どもたちへワクチン支援

SDGsフォーカス 机の引き出しに“命を救うチャンス”がある。 認定NPO法人 世界の子どもにワクチンを 日本委員会(JCV)は、10月24 … 続きを読む身近に潜む貧困問題と対処法…大学生の奨学金問題とブラック企業にも迫る!

2018.03.27 (火)

大学生に身近な問題「奨学金」「ブラック企業」

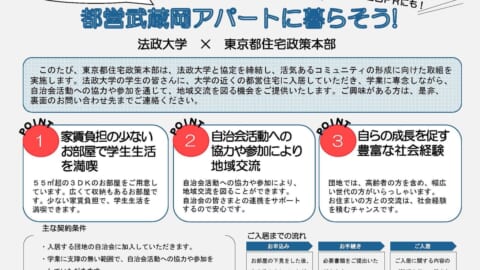

さて、このページでは、「奨学金」と「ブラック企業」について焦点を当ててみたいと思います。

まず奨学金には2つ種類があります。無利息で貸与する「第一種奨学金」と有利息で貸与する「第二種奨学金」です。

昨年3月に日本学生支援機構(以下、機構)が発表したデータによると、2015年度では、大学・短大生2.6人に1人(38.5%)が奨学金を利用。2005年度では、3.9人に1人(25.6%)だったことを考えると、実に1.5倍も奨学金を利用している大学・短大生が増えていることがわかります。

また、機構によると、2016年度までの過去5年間で、返還者本人の自己破産件数は8,108件(うち保証機関分が475件)、2016年度だけでは2009件となっています。返還者総数は約410万人とされており、返還者数の自己破産は0.05%。これを多いと感じるか、少ないと感じるかは、人それぞれだと思いますが、奨学金返済について、どこに原因があるのでしょうか。大西さんに聞いてみました。

出典:「日本学生支援機構について」より

https://www.jasso.go.jp/about/ir/saiken/__icsFiles/afieldfile/2018/01/04/50ir.pdf

「大学生が平均で奨学金を借りている額はおよそ288万円とされています。就職しても給料は以前と比べると低い。さらに昔と比べると基本給が上がらないため、返済することがなかなか困難というか、返済の見立てができにくい。特に住宅手当などの福利厚生が充実していない会社で、1人暮らしをするとなかなか奨学金返済に手が回らない。彼らの親の世代も貧困に陥っていると、なおさら。奨学金の問題は、社会構造の変化が原因の一部といえるでしょう」

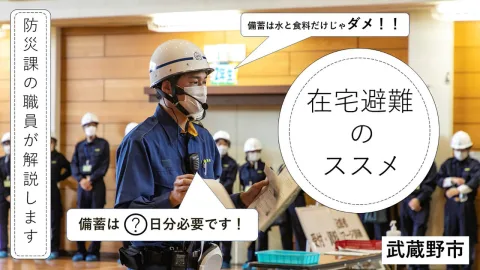

次に「ブラック企業」です。

近年の就活状況は、売り手市場とされています。厚生労働省と文部科学省の調査によると、2018年卒大学生の就職内定率は91.2%(2018年2月1日時点)。前年同期比0.6%増となり、2000年の同調査開始以降、過去最高を記録しました。

内定が決まり、新社会人生活へ大きな期待を抱く大学生も多いと思います。一方で、「実は内定先がブラック企業だったりして!?」という不安を少なからず考える学生もいるのではないでしょうか。

2012年から識者による「ブラック企業大賞」が発表されていますが、2017年には厚生労働省が労働基準関係法令に違反した疑いで送検された企業の一覧334件を、公式サイトで公表しました。いわゆる「ブラック企業リスト」と呼称され、行政機関が公表したということもあり、ネット上でも話題となりました。

厚生労働省では、「ブラック企業」について、以下の3項目を挙げて説明しています。

1:労働者に対し極端な長時間労働やノルマを課す

2:賃金不払残業やパワーハラスメントが横行するなど企業全体のコンプライアンス意識が低い

3:このような状況下で労働者に対し過度の選別を行う

そもそも「長時間労働」は、明確な定義がされていませんが、労働基準法第32条では、勤務時間について一日8時間、1週間40時間、36協定(労働基準法36条に基づく労使協定)では、時間外労働の上限について、1ヶ月45時間と定められています(一般労働者)。また、厚生労働省は、健康障害のリスクが高まる過労死ラインを、時間外労働月80時間以上としています。「過労死ライン」とは、過労死と認定される基準です。

出典:内閣府ホームページ「長時間労働の現状」

http://www5.cao.go.jp/j-j/wp/wp-je17/pdf/p02014.pdf

上のグラフで見ると、長時間労働は以前から存在しており、「月40〜79時間残業」のグラフ以外は、ほぼ横ばいで大きな変化はないようですが、長時間労働による過労死のニュースは、気になるところです。

●放送関係の女性記者(当時31歳) 2013年7月に心不全で死去

亡くなる前、女性の1ヶ月の時間外労働時間は159時間

●大手広告代理店の女性新入社員(当時24歳) 2015年12月に自殺

月に105時間を超える残業

●新国立競技場の工事現場で施工管理していた建設会社の新入社員の男性(当時23歳) 2017年3月に失踪後、自殺

死直前の1ヶ月の時間外労働時間は190時間

いずれのケースも、労働基準監督署が長時間労働による労災を認定しています。

出典:独立行政法人 労働政策研究・研修機構「若年者の能力開発と職場への定着に関する調査」より http://www.jil.go.jp/institute/research/2017/164.html

独立行政法人 労働政策研究・研修機構の「若年者の能力開発と職場への定着に関する調査」によると、主な退職理由として、男性は「労働時間・休日・休暇の条件が良くなかったため」が34.0%と1番高く、女性は「肉体的・精神的に健康を損ねたため」が34.3%と1番高いです。このことから、労働時間や健康面で不満を持っている人は多いことが伺えます。

大西さんは「結局、会社は1回入社してみないととわからない部分もある。ブラック企業という噂の会社に入社してみたら、意外と大丈夫な場合もあるし、逆にホワイト企業と評判の会社が、ブラック企業だったりもする。退職や転職することによって収入がなくなったり、年収がダウンするリスクもあるけど、ちゃんと自分を守る線引きをした方が賢明で、辛くなる前に辞めた方がいい。人生いろんな選択肢があるということを忘れないでほしい」とアドバイスをしてくれました。

オススメ記事

“映えない旅”が心に残る理由。富山・射水の海辺で出会った、暮らしの温度。

SDGsフォーカス 海と川が交わるまち・内川で感じた「本当の旅」 「映えない旅って、逆に心に残るかも」。 そんな気づきをくれたのが、富山県射 … 続きを読む

SDGsフォーカス

兵庫県神河町 歴史的景観を活用したインバウンドプロモーションを考える「第3回 HYOCON」開催!

SDGsフォーカス 兵庫県は、少子高齢化や過疎化が進む県内の多自然地域の住民が、地域課題解決のため、高い専門性を持つ大学や企業と連携して行 … 続きを読む

過疎地域救済のアイデア出しを実施! 兵庫県「第2回 HYOCON(ヒョウコン)」開催!

SDGsフォーカス 兵庫県は、少子高齢化や過疎化が進む県内の多自然地域の住民が、地域課題解決のため、高い専門性を持つ大学や企業と連携して行 … 続きを読む

大学や企業等との連携で地域課題の解決を目指す! 兵庫県 魅力ある多自然地域づくり「第1回 HYOCON(ヒョウコン)」を開催!

SDGsフォーカス 兵庫県では、持続可能な生活圏の形成を目指し、地域の活動団体が大学や企業等と連携して取り組む地域づくり活動を「ひょうご絆 … 続きを読む

“映えない旅”が心に残る理由。富山・射水の海辺で出会った、暮らしの温度。

SDGsフォーカス 海と川が交わるまち・内川で感じた「本当の旅」 「映えない旅って、逆に心に残るかも」。 そんな気づきをくれたのが、富山県射 … 続きを読む兵庫県神河町 歴史的景観を活用したインバウンドプロモーションを考える「第3回 HYOCON」開催!

SDGsフォーカス 兵庫県は、少子高齢化や過疎化が進む県内の多自然地域の住民が、地域課題解決のため、高い専門性を持つ大学や企業と連携して行 … 続きを読む過疎地域救済のアイデア出しを実施! 兵庫県「第2回 HYOCON(ヒョウコン)」開催!

SDGsフォーカス 兵庫県は、少子高齢化や過疎化が進む県内の多自然地域の住民が、地域課題解決のため、高い専門性を持つ大学や企業と連携して行 … 続きを読む大学や企業等との連携で地域課題の解決を目指す! 兵庫県 魅力ある多自然地域づくり「第1回 HYOCON(ヒョウコン)」を開催!

SDGsフォーカス 兵庫県では、持続可能な生活圏の形成を目指し、地域の活動団体が大学や企業等と連携して取り組む地域づくり活動を「ひょうご絆 … 続きを読む