千葉大学の学生が“環境監査員”として活躍 学びの現場で社会を動かす「ISO14001内部監査」とは

ニュース 監査計画の最終確認。チェックリストを基に流れを整える。 千葉大学では、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO1400 … 続きを読む大学生ネットワーク

気象学に生かす 「温故知新」の精神

成蹊大学新聞会

2019.12.24 (火)

人々の生活が自然環境と密接に結びついていることは、今も昔も変わらない。江戸時代では浅間山噴火や天明の大飢饉など、自然災害に悩まされてきた日本の歴史がうかがえる。成蹊大学経済学部の財城真寿美准教授はそうした過去の気候や災害を知り、現代に生かしていくべきだと話す。

地球は温暖期と寒冷期が交互に訪れており、約1万年前から温暖期である一方、江戸時代は一時的に寒冷な気候が続き「小氷期」と呼ばれている。これは火山噴火や太陽活動が関係しているという。当時、火山噴出物によって日光が遮断されたり、太陽の黒点が少なく活動が不活発になったりした。

その結果、地上に届く太陽エネルギーは少なくなり、全国的に気温が低下した状態が続く。黒点が減少した天保期には、夏の長雨などの影響で天保の大飢饉が発生し、人々の生活に甚大な被害を与えた。一方、台風や地震が起きていた点は現代と何ら変わりない。江戸時代末期には、マグニチュード6以上の巨大地震に何度か見舞われている。特に1855年と翌年には、大規模な地震と台風が立て続けに日本を襲った。

数値シミュレーションなどの将来予測が注目される傾向にある気象学に、歴史的観点を取り入れることは大きな利点があるという。気象研究の土台となる過去のさまざまな事例を扱うことで、将来起こる災害の備えに役立つ知見を得ることができる。

これを証明する例として、東日本大震災で発生した大津波が挙げられる。東京電力は「想定外」であると主張したが、869年は震源地や規模、津波による災害が酷似している貞観地震が発生していた。当時の記録や堆積物から、その地震による津波が内陸部にまで達していたことが明らかになっている。過去の災害の研究成果が現在の災害対策に反映されていれば、被害拡大を防げたかもしれない。今日の気象観測技術だけではなく、歴史上の教訓も同時に活用する必要性がうかがえる。

気象の専門家ではない私たちにできることはあるのだろうか。財城准教授は「身近な自然環境の変化に着目し、疑問を見つけてそれを探求してほしい」と語る。周囲の自然環境に敏感になることは、防災意識の向上につながる。そして小さな疑問を持つことは、環境を理解する第一歩となるだろう。

※記事は成蹊大学新聞会2019年11月号(No.319)5面より流用

公式HP「成蹊大学新聞会」

オススメ記事

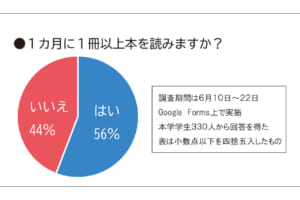

大学生ネットワーク 暑い日々が続いているが、読書ならば室内にいながらでも、知識や新たな視点を得ることができる。そこで今回は、本の魅力や大学 … 続きを読む

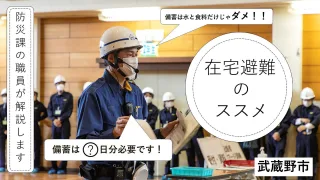

【首都直下地震に着実な備えを】武蔵野市 市民に防災対策を啓発

大学生ネットワーク 1月1日に発生した令和6年能登半島地震は、人々の防災意識に大きな影響を与えた。大地震に時間や場所の例外はない以上、準備 … 続きを読む

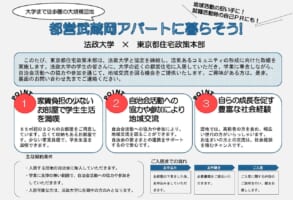

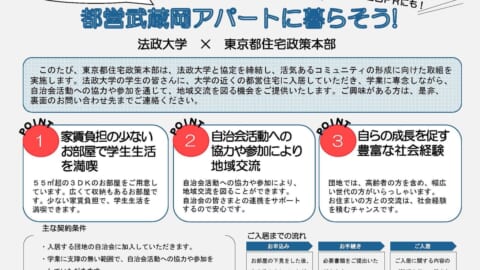

大学生ネットワーク 2022年11月1日、法政大学(以下、本学)は東京都と「都営住宅及び周辺地域の活性化に係る連携・相互協力に関する協定」 … 続きを読む

【首都直下地震に着実な備えを】武蔵野市 市民に防災対策を啓発

大学生ネットワーク 1月1日に発生した令和6年能登半島地震は、人々の防災意識に大きな影響を与えた。大地震に時間や場所の例外はない以上、準備 … 続きを読む