10月24日は 「世界ポリオデー」 ― 不要なハガキ ・ 切手で、 途上国の子どもたちへワクチン支援

SDGsフォーカス 机の引き出しに“命を救うチャンス”がある。 認定NPO法人 世界の子どもにワクチンを 日本委員会(JCV)は、10月24 … 続きを読む日本の自然が危ない?! 消えていった野の鳥たち!

2017.11.12 (日)

野鳥の減少大問題! 明治時代からの産業発展が原因か?

日本では具体的な減少数は調査を行っていないのでわかりませんが、およそ30年前は国内でもそこそこ野鳥が残っている地域がありました。北海道や浅間山麓、富士山麓が主な例です。これらの地域は日本の本来の姿に近いとされています。本来の姿とは、江戸時代の頃です。

公益財団法人日本生態系協会の池谷奉文会長は、「野鳥は、本州で言えば6月初め、朝になるとすごいことがわかる。4時半から5時の30分間位、一斉に野鳥が鳴く。山が持ち上がるように数十種類の野鳥が一斉に鳴く。それを、『野鳥のコーラス』と呼ぶのだが、そのコーラスは全国で今は減少し、どこも深閑(しんかん)としている」と説明しました。

また、「ここ10年で、身近なスズメやツバメですら減っています」と言っていて、私自身、確かに街中でそういった野鳥ですら見かけることは少なくなったと感じました。

江戸時代、都内も含め関東平野に国内の野生トキやコウノトリは普通にいたとされています。トキやコウノトリは高次消費者とされ、それを保つ生態系があったということで、多くの自然が在ったとされています。彼らはその後の環境の変化が原因となり、日本では一度絶滅してしまいました。現在、全国各地でトキやコウノトリの野生復帰に向けた取り組みが進められています。

画像:公益財団法人 日本生態系協会より

池谷会長は、「野鳥は明治時代に入り、産業技術の発展と共に、自然が破壊され、激減し始めたとされている。そして現代に至っている。その後も、日本は自然環境を破壊し、今は日本の野鳥は惨憺たる状態である。一方で、現在、自然再生事業に中国や韓国が力を入れている」と解説しました。

中国や韓国に対して、そういったものとは程遠いイメージを私は抱いていました。しかし、そういったお話をお聞きすることで、広い視点で物事を考えようと思いました。中国や韓国から倣える事もあるのではないか等考え、自分自身で知識を広めていければと考えました。

池谷会長は続けて、「また、ブータンやチベットでは人々が持続可能性の高い生活をしているので、これからの世界をリードしていくだろう。日本は自然普及活動があまり広がっていない」と、力を入れている国と比較して、日本が遅れている状況をより強調しました。

日常生活で見かける事が増えたカラス! なぜ増えた?

カラスが増えた理由として、池谷会長は「生態系が崩れたから」と指摘し、続けて、「本来、一番下に土があり、その上に生産者として植物たち、その上に第一次消費者の昆虫たち、その上に第二次消費者としてカマキリやカエルなどの小動物たち、その上に第三次消費者として小鳥やヘビなど。そして、第4次消費者(高次消費者)としてタカやフクロウがいる。その第4次消費者(高次消費者)が自然を壊すことで減少してしまったためにカラスが頂点となり、小鳥たちや人の出すゴミを食べ、増えてしまった」と話しました。

カラスは、間近で見るととても大きく迫力があります。そして賢いです。私は、数年前、公園で子供がベンチに食べ物を置いてよそ見をしていた隙に、その食べ物を奪って逃げていったところを見たことがあります。その光景を見た私は、とても狡猾で強い鳥だと感じました。

池谷会長はその解決策として、「カラス問題を解決するには、タカやフクロウのいる森を再生しなければならない。そうすれば、カラスの数は減り、適切な生態系のバランスになる。自然と共存できる国土を作ることが大事。『エコロジカルネットワーク』や『コリドー』が必要」ということを挙げました。

出典:国土交通省関東地方整備局ホームページ

上のイラストのように、核となる自然生態系を何箇所か作って、それを結んでいく。これは「エコロジカルネットワーク(Ecological Network)」と定義され、大拠点・中拠点・小拠点を結ぶ緑の回廊を「コリドー(Corridor)」と呼びます。自然生態系を保つには、高次消費者であるタカやフクロウが住めるくらいの森、湿地帯なりの自然を復元して、それを街の中に何箇所か作って、色んな生物が行き来できなきゃいけない、繫いでいかなければならないということです。

また、自然生態系を保つメリットとして、空気を綺麗にする、水を作る、遺伝子が残るという他に、土壌を作るため、例えば雨が降った際に土砂崩れ等の災害が起きづらくなり、防災・減災機能にも役立ち、住みやすい街になる、ということが挙げられます。自然生態系は人間の生活基盤なので、本来守っていかなければなりません。

オススメ記事

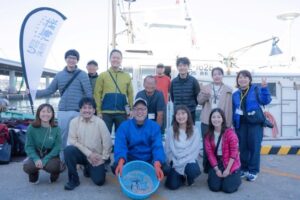

“映えない旅”が心に残る理由。富山・射水の海辺で出会った、暮らしの温度。

SDGsフォーカス 海と川が交わるまち・内川で感じた「本当の旅」 「映えない旅って、逆に心に残るかも」。 そんな気づきをくれたのが、富山県射 … 続きを読む

SDGsフォーカス

兵庫県神河町 歴史的景観を活用したインバウンドプロモーションを考える「第3回 HYOCON」開催!

SDGsフォーカス 兵庫県は、少子高齢化や過疎化が進む県内の多自然地域の住民が、地域課題解決のため、高い専門性を持つ大学や企業と連携して行 … 続きを読む

過疎地域救済のアイデア出しを実施! 兵庫県「第2回 HYOCON(ヒョウコン)」開催!

SDGsフォーカス 兵庫県は、少子高齢化や過疎化が進む県内の多自然地域の住民が、地域課題解決のため、高い専門性を持つ大学や企業と連携して行 … 続きを読む

大学や企業等との連携で地域課題の解決を目指す! 兵庫県 魅力ある多自然地域づくり「第1回 HYOCON(ヒョウコン)」を開催!

SDGsフォーカス 兵庫県では、持続可能な生活圏の形成を目指し、地域の活動団体が大学や企業等と連携して取り組む地域づくり活動を「ひょうご絆 … 続きを読む

“映えない旅”が心に残る理由。富山・射水の海辺で出会った、暮らしの温度。

SDGsフォーカス 海と川が交わるまち・内川で感じた「本当の旅」 「映えない旅って、逆に心に残るかも」。 そんな気づきをくれたのが、富山県射 … 続きを読む兵庫県神河町 歴史的景観を活用したインバウンドプロモーションを考える「第3回 HYOCON」開催!

SDGsフォーカス 兵庫県は、少子高齢化や過疎化が進む県内の多自然地域の住民が、地域課題解決のため、高い専門性を持つ大学や企業と連携して行 … 続きを読む過疎地域救済のアイデア出しを実施! 兵庫県「第2回 HYOCON(ヒョウコン)」開催!

SDGsフォーカス 兵庫県は、少子高齢化や過疎化が進む県内の多自然地域の住民が、地域課題解決のため、高い専門性を持つ大学や企業と連携して行 … 続きを読む大学や企業等との連携で地域課題の解決を目指す! 兵庫県 魅力ある多自然地域づくり「第1回 HYOCON(ヒョウコン)」を開催!

SDGsフォーカス 兵庫県では、持続可能な生活圏の形成を目指し、地域の活動団体が大学や企業等と連携して取り組む地域づくり活動を「ひょうご絆 … 続きを読む