10月24日は 「世界ポリオデー」 ― 不要なハガキ ・ 切手で、 途上国の子どもたちへワクチン支援

SDGsフォーカス 机の引き出しに“命を救うチャンス”がある。 認定NPO法人 世界の子どもにワクチンを 日本委員会(JCV)は、10月24 … 続きを読む手話言語の国際デー①

日本は手話言語の後進国!? ︎制度の確立には遠い道のり

お茶の水女子大学4年生 ガッキー

2018.09.21 (金)

豪田ヨシオ部インターン、お茶の水女子大学4年生のガッキーです。

突然ですが質問です! みなさん、9月23日が何の日か知っていますか? 実は、国際デーとして今年から9月23日は「手話言語の国際デー(International Day of Sign Languages)」に制定されました。そこで、全日本ろうあ連盟の理事、世界ろう連盟(WFD)アジア地域事務局長でアジア地域17カ国・地域の聴覚障害者を取り巻く問題の解決に取り組まれている、嶋本恭規さん(41)に手話言語の制度などについてお話を伺ってきました。

9月23日は

「手話言語の国際デー(International Day of Sign Languages)」

▲表情豊かに、優しく語ってくれた嶋本さん。生まれた時から両感音性難聴(両耳が聞こえない障害)だと語る

▲表情豊かに、優しく語ってくれた嶋本さん。生まれた時から両感音性難聴(両耳が聞こえない障害)だと語る今回、私がお話を伺った「全日本ろうあ連盟(JFD)」は、国連組織である世界ろう連盟(WFD)の加盟団体であり、ろう者の人権を尊重し文化水準の向上を図り、その福祉を増進することを目的に、全国ろうあ者大会(ろう者や手話関係者約3,000人が集う会)や全国ろうあ者体育大会(国内最大のろう者スポーツ大会)などを行い、聴覚障害者の社会参加と自立を推し進めています。9月23日は、世界ろう連盟(WFD)が設立された日。この日を記念して「手話言語の国際デー」になりました。

▲(全日本ろうあ連盟HPより引用)

▲(全日本ろうあ連盟HPより引用)改正障害者基本法文面内にカッコで手話を含むと記載されたのはわずか7年前

「手話言語の国際デー」とは、「手話言語が音声言語と対等であることを認め、ろう者の人権が完全に保障されるよう、国連加盟国 が社会全体で手話言語についての意識を高めるための手段を講じることを促進する」ことを目的に制定された日です。

昨年12月に第72回国連総会において日本を含む98カ国が共同提案者となり、無投票で承認されました。ろう者にとっては、国際デーが制定された以上に大きな意味を持つ総会になりました。なぜなら、今まで国際的には対等な言語として扱われてこなかった手話言語が、「音声言語と対等のものとして国際的に認められた」からです。

手話を言語とする本格的な動きが起こったのは2003年のことでした。この年に行われた国連アジア太平洋経済社会委員会の起草案の中で「言語には音声言語と手話が含まれる」という内容が盛り込まれたのがきっかけです。そして、2006年。この起草案を元に、国連障害者権利条約が全ての加盟国に採択されたことで、初めて「手話=言語」であると国際的に認められるようになりました。

障害者基本法 第3条(地域における共生等)

三 全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること。

日本で“手話を含む”「手話が言語」であると初めて明記されたのは、2011年に改正された障害者基本法の中でした。 このように手話が初めて言語として記載されたものの、その法整備はまだまだ遅れていると嶋本さんは指摘しています。例えば、日本では「手話言語法(「手話言語を獲得する、手話言語を学ぶ、手話言語で学ぶ、手話言語を使う、手話言語を守る」という5つの権利を保障することを目的とする法律)」はまだ制定されていません。欧米の手話先進国では、すでに手話言語法が制定されており、裁判所、病院、学校などの公的機関では手話通訳が当たり前のものとして整備されています。一方、日本では手話言語は同じ日本の言語であるにもかかわらず、手話言語が音声言語と同様に教育制度の中で使用されたり、手話言語と日本語の両言語でコミュニケーションを円滑に行うことができるような制度は整えられていません。

そのため、ろう者の方の更なる社会進出を促進するためには、手話言語法の制定が強く求められています。

オススメ記事

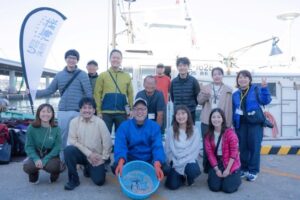

“映えない旅”が心に残る理由。富山・射水の海辺で出会った、暮らしの温度。

SDGsフォーカス 海と川が交わるまち・内川で感じた「本当の旅」 「映えない旅って、逆に心に残るかも」。 そんな気づきをくれたのが、富山県射 … 続きを読む

SDGsフォーカス

兵庫県神河町 歴史的景観を活用したインバウンドプロモーションを考える「第3回 HYOCON」開催!

SDGsフォーカス 兵庫県は、少子高齢化や過疎化が進む県内の多自然地域の住民が、地域課題解決のため、高い専門性を持つ大学や企業と連携して行 … 続きを読む

過疎地域救済のアイデア出しを実施! 兵庫県「第2回 HYOCON(ヒョウコン)」開催!

SDGsフォーカス 兵庫県は、少子高齢化や過疎化が進む県内の多自然地域の住民が、地域課題解決のため、高い専門性を持つ大学や企業と連携して行 … 続きを読む

大学や企業等との連携で地域課題の解決を目指す! 兵庫県 魅力ある多自然地域づくり「第1回 HYOCON(ヒョウコン)」を開催!

SDGsフォーカス 兵庫県では、持続可能な生活圏の形成を目指し、地域の活動団体が大学や企業等と連携して取り組む地域づくり活動を「ひょうご絆 … 続きを読む

“映えない旅”が心に残る理由。富山・射水の海辺で出会った、暮らしの温度。

SDGsフォーカス 海と川が交わるまち・内川で感じた「本当の旅」 「映えない旅って、逆に心に残るかも」。 そんな気づきをくれたのが、富山県射 … 続きを読む兵庫県神河町 歴史的景観を活用したインバウンドプロモーションを考える「第3回 HYOCON」開催!

SDGsフォーカス 兵庫県は、少子高齢化や過疎化が進む県内の多自然地域の住民が、地域課題解決のため、高い専門性を持つ大学や企業と連携して行 … 続きを読む過疎地域救済のアイデア出しを実施! 兵庫県「第2回 HYOCON(ヒョウコン)」開催!

SDGsフォーカス 兵庫県は、少子高齢化や過疎化が進む県内の多自然地域の住民が、地域課題解決のため、高い専門性を持つ大学や企業と連携して行 … 続きを読む大学や企業等との連携で地域課題の解決を目指す! 兵庫県 魅力ある多自然地域づくり「第1回 HYOCON(ヒョウコン)」を開催!

SDGsフォーカス 兵庫県では、持続可能な生活圏の形成を目指し、地域の活動団体が大学や企業等と連携して取り組む地域づくり活動を「ひょうご絆 … 続きを読む